宗派 真言宗豊山派

仏堂本尊 地蔵菩薩

275-0026 習志野市谷津6-21-17

さてさて、長男。

中二に進級するとともに、

進学塾に通い始め、

やめてしまった、

近所の公文式教室ですが、

折角、中一で修了したという、

数学の中学課程の検定試験を受ける為に、

その公文の船橋事務局のある、

ららぽーとTOKYO-BAYへ、

家族揃って、朝一番で向いました。

地元では「ららぽーと渋滞」という言葉が存在するほどに、

時間の読めない、その周辺の道路です。

かなり早めに家を出るも、

みなさんもうGWで身体も財布もお疲れか、

意外なほどにすいている様子です

東金御成街道が成田街道と合流し、

渋滞で有名な、中野木の交差点の手前、

前々から気になっていた吉橋大師の札所に寄り道します。

ここはしろさんの"眉二郎への道"でもあります。(笑)

船橋市前原西と、船橋市東船橋、

そして習志野市との境界のすぐ近く。

現代の住所は習志野市谷津の北西の端です。

吉橋大師第八十三番の地蔵堂です。

巨大な椎の木が横にあります。

中には、大きな石造地蔵菩薩立像。

お地蔵さまとお揃いの赤い帽子とマントを着た、

お大師さまが左右にいらっしゃいます。

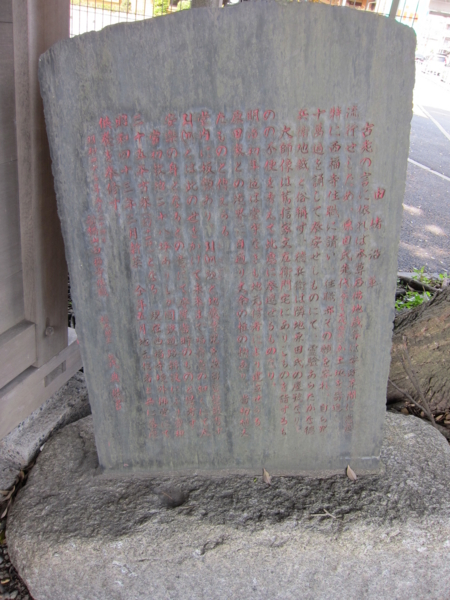

お堂、右側にあった、

昭和四十三年(1968)の堂宇新築の際に置かれた、

由緒沿革が書かれた碑。

ちょっと分かり辛いので、

簡単な言葉に訳し(解説を入れ)写してみます。

古い言い伝えによると、この本尊の石仏地蔵は、

安政年間(1854〜1859)に悪い疫病(コレラか?)が流行った為に、

現在(1968)より七代ほど前の原口氏(地元名士か?)が土地を寄進し、

西福寺の住職に請うと、住職はその願いを聞き入れて、

開眼し、真言を十万遍唱えて奉安したもので、

霊験あらたかな"徳兵衛地蔵"と俗に呼ばれています。

徳兵衛とは原口氏の屋号です。(苗字帯刀の商家の継承名跡か?)

大師像は信仰の篤い文左衛門さん宅にあったものですが、

お参りする不便(?)を考えてここに遷したものです。

明治の初め(1868)迄は露座でしたが、地元信者により、

堂宇が建立されました。原口家(現存せず)との境界にある、

大きな椎の大樹はその頃に植えられたものです。

堂内にある板額は、地蔵尊の真言を、

●●(二字不明)賢覚が敬って書いたもので、

○○(梵字二字)とはこの世をかけて未来まで、

長く幸せに安心して暮らせる身となることで、

地蔵尊安置当時のものと思われます。

当初敷地は28坪(92.4㎡)でしたが、

国鉄の道路新設(JR東日本車両基地入口あり)により、

売却し約11坪(36.3㎡)となりました。

現在、西福寺境外仏堂として、

昭和四十三年(1968)三月に堂宇を新築、

五月に地元信者とともに落慶供養を奉修しました。

昭和四十三年(1968)五月二十四日

船橋山西福寺住職 権大僧正 義典 敬書

あくまでここは今、西福寺の境外仏堂のようです。

これを信じて、この記事のタイトルはそう書きました。

安政の悪い疫病といえば「コロリ」ことコレラか。

江戸で10万人が亡くなったといわれるコレラです。

流行はここ船橋まで来ていたのかもしれない・・・。

さて、地蔵菩薩真言は、

「オン カカカ ビサンマエイ ソワカ」。

これを一遍、3秒として、

3秒×十万遍=5000分=83.3時間。

一日12時間唱え続けても一週間かかります・・・。

そりゃぁ"霊験あらたか"にもなられる訳です。

(この手の話はもっと凄いものがいっぱいありますけどね。)

あぁ、この椎の木は明治の植樹か。

何年物の木を植えたのかは分かりませんが、

明治維新からまだたった142年。

こんなに大きくなるんですね。

でも、この椎の木・・・。

・・・そう、ここから船橋市街の、

戊辰戦争の戦火をも見つめていたことでしょう。

← 二つのブログランキングに参加しております。

← 二つのブログランキングに参加しております。

![]() ← よろしかったら応援クリックをお願い致します。

← よろしかったら応援クリックをお願い致します。