祭神 建速素盞嗚尊・奇稲田姫命・大己貴尊

七年祭での役割 子守り

262-0032 千葉市花見川区幕張町2-989

→ 下総三山の七年祭り 湯立祭(小祭)

→ 「下総三山の七年祭り」関連の記事

五連休初日の今日は土曜日。

いつもであれば迷わず土曜眉二郎なんですが、

四日連続ラーメン、二日連続二郎となる為、

かみさんに強くたしなめられて、

あくまで自発的に今日は「自粛」と致します。(泣)

さて長男の顔に出来て悪化したアレルギー性湿疹。

幕張本郷の皮膚科に診てもらうことになりました。

眉二郎開店15分前、車で店の前を通過すると、

行列にはしろさんと黒烏龍茶さんが、

楽しそうに談笑しています。

嗚呼、おいらもその後ろに並びたいっ!!。(笑)

後ろ髪を引き抜かれながら、

後頭部に風を感じ

涙で咽ぶ私は、幕張本郷に向かいます。(汗)

名医と評判の皮膚科です。

なんと、待ち時間は二時間以上ということなので、

診察券を出して、携帯電話のi-modeで待ち時間をチェックしながら、

どこかで暇つぶしをしようということになりました。

そうそう幕張には「下総三山の七年祭り」での、

幕張磯出大祭(磯出式)での磯出式総本社をつとめる、

子守神社がありましたっけ。

磯出式とは大祭の夜中から次の日の朝にかけて、

二宮神社(父・夫)と子安神社(母・妻)、

三代王神社(産婆)とこの子守神社(子守り)の四社のみが、

幕張の浜辺に出て安産を祈願するという儀式です。

子守神社、私はお参りしたことがありません。

・・・早速伺ってみました。

昔は浜辺のすぐ手前だったという旧千葉街道から、

細い路地を北に入ると、

この平成に建てられた石造の鳥居があります。

鳥居を車でそのままくぐると左手に参拝者用の駐車場。

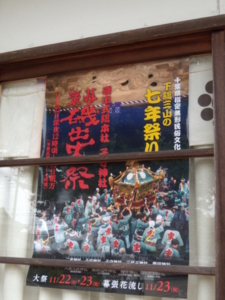

さすがに幕張磯出大祭(磯出式)の専門のポスターがありました。

磯出式、一度は見てみたいとも思いますが、

六年に一度の深夜早朝の祭事ですから、

なかなかその機会がありません。

しかし、埋め立てで、この神社からも、

海は遠く遠くなってしまったものです。

まだ真新しい拝殿です。

最近改築されたのでしょうか。

境内拝殿正面左側には、

樹齢推定200〜250年とされるご神木の大銀杏があります。

短い樹齢の割には太く雄雄しい立派な大樹です。

さて、こちらのご由緒です。

この神社自体の創建は不明ですが、

一番古い記録はやはり千葉氏にあります。

千葉介平常胤の四男、大須賀四郎胤信は、

父からこの幕張の地を譲り受けて城を築きました。

建久四年(1194)源頼朝の命でお狩場に赴く前に、

この神社に祈願するといい成果が得られたとかで、

その御礼で社殿を造営しました。

当初は馬加城近くにあったそうですが、

おそらく漁場の移動した氏子とともに、

現在のこの地に遷座したようです。

表記名がちょっと違いますが、

父であり夫である二宮神社と、

ご祭神がほぼ同様です。

やはり主祭神はスサノオで、

こちらは当初「素加天王神社」とされていたよう。

馬加城の「馬加」も、

磯出式の祭馬の様子ともされ、

一時は「馬加神社」とも称されたそうですが、

結局七年祭の役割そのものが、

現在の「子守神社」となって落ち着いたようです。

社殿提灯他にも、

多く掲げられている紋は「九曜に月星」。

まさに千葉氏の神社です。

拝殿左側奥から、裏の本殿を除き見ると、

なんてご丁寧なことにガラス張りのシースルー。

本殿は彫刻が素晴らしい歴史のある古い建物がみえました。

境内末社には、この池のある厳島神社や、

他の石碑群と一緒になってあった石の小祠の稲荷社。

そして仮の社務所のようなプレハブの中に、

なぜか天神社がひっそりと祀られています。

おやっ、この忠魂碑は、

大正五年(1916)に、

後の陸軍大将で総理大臣にもなった、

田中義一氏が陸軍中将時代に書したもの。

力石は珍しくありませんが、

これはかなり大きい方に分類されるね。

無銘ですが、おさらく軽く100kg以上あるでしょう。

これを昔の小さな人が持ち上げたって聞くと、

やっぱり驚いてしまいますけど、

幕末当時は米俵をもったまま宙返りしたお相撲さんもいたそうで・・・。

・・・・・・ほんまかいな。

![]() ← 二つのブログランキングに参加しております。

← 二つのブログランキングに参加しております。

← よろしかったら応援クリックをお願い致します。

← よろしかったら応援クリックをお願い致します。